菲律宾群岛以其复杂多变的地形与独特的热带生态系统,构成了世界顶级的极端生存考场。从火山岩地貌的锋利玄武岩到红树林沼泽的致命毒虫,从台风季的暴雨倾盆到旱季的烈日炙烤,这片土地对生存者的考验存在于每处细节。将基于热带岛屿生存逻辑,系统解析菲律宾荒野的核心生存法则。

地理环境特征与生存优先级排序

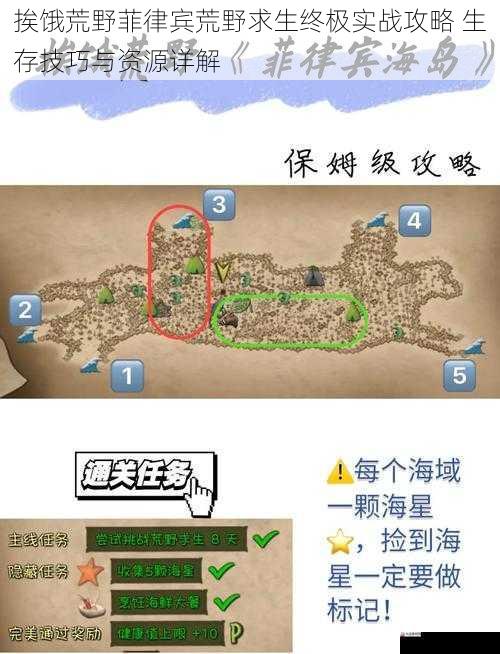

菲律宾全境由7107座岛屿构成,典型的热带季风气候带来年均27℃的温度和2000-4000毫米的降水。雨季(6-11月)的持续性暴雨会引发山体滑坡与洪水,旱季(12-5月)则面临水源枯竭危机。生存者需在登陆后30分钟内完成三项关键判断:海拔高度(规避海啸与洪水)、岩层结构(防范滑坡)、植被群落(指示水源方位)。

在生存优先级上,应遵循"4321法则":4小时内建立安全庇护所,3日内确保稳定水源,2周内构建可持续食物系统,1个月完成求救信号体系建设。其中首个夜晚的庇护所选址,需满足距地面1.5米的架空结构(防潮防虫)、背风坡位(防台风)、远离枯树(防雷击)三项基本条件。

核心生存技巧实战解析

水源获取系统需构建三级过滤体系:第一级使用棕榈叶纤维过滤悬浮物,第二级通过竹炭层吸附微生物,第三级用芭蕉叶包裹进行日光消毒(需保证持续6小时40℃以上)。在石灰岩地貌区,钟乳石滴落的水珠可直接饮用,但需警惕PH值低于5.0的强酸性水源。

食物系统建设应遵循"三线推进"策略:优先开发潮间带资源(每日可获取200-400克贝类),中期建立渔猎系统(竹制鱼叉捕获笛鲷、石斑),长期发展根茎作物(竹芋、野山药)。特别需注意菲律宾特有的毒物风险:紫海星(接触致敏)、拟态章鱼(神经毒素)、黄盾臭蚁(蚁酸灼伤)。

定向与信号系统需利用自然特征:观察面包树生长方向(恒指向西南)、测量树冠透光率(北侧通常低30%)、记录藤本植物螺旋方向(北半球右旋)。求救信号应设置三种以上制式:潮间带SOS石阵(每字符3×3米)、烟雾信号(绿烟用松脂、白烟用海盐)、镜面反射(利用抛光贝壳)。

关键资源深度开发指南

菲律宾特有的生存资源呈现显著的垂直分布特征:海岸带的椰子树(单株每日可提供1.5升树汁)、热带雨林层的龟背竹(气根储水量达300ml/株)、亚高山带的松萝(紧急止血材料)。其中椰子的开发应遵循"三阶段利用法":青椰补水(电解质含量0.3%)、成熟椰肉供能(每100克含354大卡)、椰壳制作炭化净水器。

工具制作需掌握三项核心技术:燧石与黄铁矿撞击取火(火花温度需达到800℃)、竹筒蒸馏器构建(日集水量150-200ml)、藤甲编织(7股绞编法抗撕裂强度达200kg)。特别推荐菲律宾特产的铁刀木,其木料制作的矛尖经炭化处理后,维氏硬度可达380以上。

致命风险应对策略

菲律宾荒野存在四大死亡威胁:湾鳄袭击(雨季溯河移动)、眼镜王蛇(单次毒液可致死20人)、台风(中心风速达200km/h)、疟疾(蚊虫密度每平方米300只)。应对策略应建立四道防线:营地周边设置含羞草警戒带(触碰即闭合)、随身携带香茅草驱虫包(有效时间8小时)、构建全封闭高架庇护所、储备穿心莲(天然抗疟成分)。

创伤急救需建立三级处置方案:一级止血使用铁苋菜叶加压包扎(凝血时间缩短40%),二级感染预防采用番石榴叶煎剂冲洗(抑制金黄色葡萄球菌),三级骨折固定需使用芭蕉树皮夹板(抗弯强度达18MPa)。特别注意海胆刺伤需用椰子油软化后拔出,避免刺体断裂。

结语:生存智慧的进化

在菲律宾荒野的极限环境中,生存者需将现代科技与原始智慧融合创新。建议建立生存日志系统:用炭笔在棕榈叶记录资源点坐标,用绳结编码记录潮汐周期,用贝壳排列标记气象变化。最终的生存哲学,在于将危机转化为认知进化的契机——正如菲律宾土著传承的生存箴言:"最危险的从来不是荒野,而是停止思考的头脑。"(字数:1487)