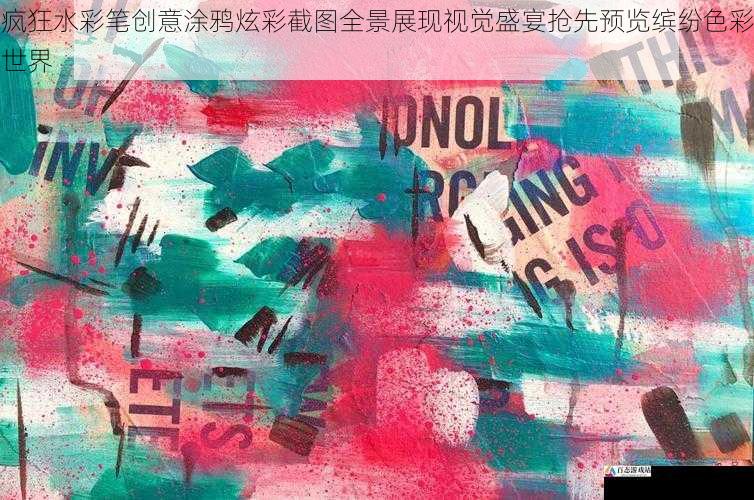

在东京森美术馆的当代艺术展上,一组以儿童水彩笔创作的8米巨幅涂鸦引发轰动。艺术家田中光雅将2000支水彩笔的颜料耗尽,在纯白画布上构建出令人目眩的色谱迷宫。这个震撼的创作现场,揭开了当代艺术领域正在发生的色彩革命——水彩笔这种曾被低估的创作工具,正以颠覆性的姿态突破传统艺术边界。

水彩笔媒介的创作革命

传统水彩笔的物理特性蕴含着独特的创作潜力。其硬质纤维笔尖与半透明颜料的结合,既能实现马克笔的精准线条,又能通过叠色创造水彩的晕染效果。纽约视觉艺术学院的研究显示,专业级水彩笔的叠色层数可达7-9层而不显浑浊,这种特性使其成为渐变表现的理想工具。

数字技术的介入催生了新型复合创作模式。伦敦中央圣马丁学院的"数字水痕"项目,通过压力感应笔尖与投影映射技术,使实体涂鸦作品能实时生成动态光影效果。艺术家艾米·陈的色谱交响曲系列,将实体水彩涂鸦与AR技术结合,观众扫码即可看到色彩粒子在空间中解构重组。

在跨媒介实验中,水彩笔展现出惊人的适应能力。柏林新媒体艺术家团体将水彩涂鸦与电子音乐装置结合,利用导电颜料使色彩笔触转化为声波频率。东京teamLab的数字美术馆则通过3D扫描技术,将平面涂鸦转化为沉浸式色彩空间。

色彩秩序的颠覆与重构

当代涂鸦艺术家正在建立新的色彩语法。巴黎蓬皮杜中心展出的混沌色谱系列,创作者故意打破色轮规律,用互补色制造视觉震颤。韩国艺术家金秀贤的"反和谐"理论主张:当品红与荧光绿以特定比例交织时,会产生超越传统美学的量子化视觉效果。

神经美学研究揭示了疯狂色彩组合的认知机制。MIT媒体实验室的视觉实验证明,高饱和度对比色块能激活大脑梭状回区域,产生类似多巴胺分泌的愉悦感。这种生理反应解释了为何某些看似冲突的配色反而引发强烈审美共鸣。

空间维度拓展带来色彩感知革新。慕尼黑工业大学建筑系开发的立体涂鸦技术,利用水彩笔的透明特性,通过多层亚克力板叠加创造三维色彩景深。这种创作方式使二维平面的色彩具有了可穿透的纵深感。

疯狂色彩背后的文化隐喻

在视觉爆炸时代,极致色彩成为对抗信息过载的武器。里约热内卢街头艺术家群体通过荧光色块涂鸦,将城市废墟转化为色彩庇护所。这种创作被卫报评为"数字荒漠中的视觉绿洲",折射出现代人对于感官刺激的深层需求。

水彩笔的大众属性使其成为民主化艺术载体。首尔市立美术馆举办的"全民色彩运动",向市民发放10万支水彩笔进行集体创作。这种去精英化的艺术实践,打破了画廊体系的垄断,使色彩表达回归公共领域。

在可持续发展背景下,生态色彩学应运而生。荷兰设计师开发出可食用级植物色素水彩笔,其废弃笔杆可降解为肥料。东京艺术大学的"生态色谱"项目,通过分析城市污染物数据生成配色方案,将环保理念编码为视觉语言。

当代艺术史上,马蒂斯用剪刀完成了色彩解放,波洛克用滴洒打破了绘画边界。如今的水彩笔涂鸦革命,正在书写新的艺术篇章。当人工智能开始学习水彩笔的叠色规律,当量子计算机尝试解析色彩震颤的奥秘,这场色彩革命早已超越视觉范畴,成为解码人类感知密码的重要密钥。在东京那个耗尽2000支水彩笔的创作现场,我们看到的不仅是色彩的狂欢,更是人类突破认知边疆的永恒渴望。