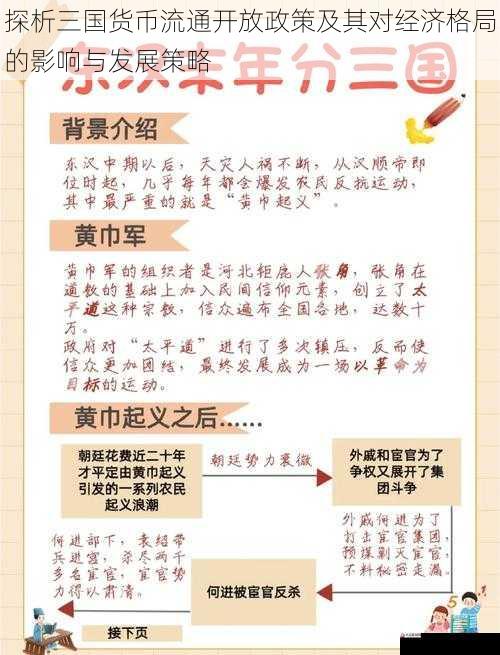

三国鼎立时期(220-280年),曹魏、蜀汉、孙吴三个政权在经济领域展开激烈博弈,其中货币政策的差异与演进成为影响区域经济发展格局的重要变量。基于三国志晋书等历史文献,结合现代货币理论,系统考察三国货币流通政策的制定逻辑、实施效果及其对区域经济格局的深远影响。

差异化货币政策的形成背景

东汉末年长期战乱导致经济基础严重受损,建安十三年(208年)赤壁之战后,南北经济呈现显著分化。曹魏占据中原核心区,继承汉代五铢钱体系,但面临铜矿资源短缺的困境。蜀汉政权依托益州"天府之国",却受制于战略物资需求压力。孙吴控制长江中下游,虽占据丹阳铜矿却缺乏成熟的货币流通体系。这种资源禀赋与战略需求的错位,促使三国采取截然不同的货币政策。

三国货币政策的实践特征

(1)曹魏的稳健型政策

建安十三年至景元四年(263年),曹魏实行"实物货币并行制"。政府严格管控五铢钱铸造,允许布帛、谷物作为支付媒介。青龙元年(233年)恢复五铢钱流通,但保持年铸量不超过50万枚。这种保守策略维持了中原地区物价稳定,太和年间(227-232)洛阳地区米价维持在每斛30-50钱水平。

(2)蜀汉的扩张型政策

建安十九年(214年)刘备入蜀后,推行"直百钱"制度,规定新铸钱币当值旧钱百倍。这种名义价值与实际含铜量严重偏离的政策,短期内筹集军费效果显著——据华阳国志载,攻取汉中战役中直百钱贡献军费占比达43%。但长期执行导致益州物价飞涨,章武三年(223年)成都地区绢价较初平年间上涨120倍。

(3)孙吴的激进型政策

嘉禾五年(236年)孙权推行"大泉系列货币",先后铸造大泉五百、大泉当千等高面值铜钱。这种政策虽快速扩充国库,却引发严重通货膨胀。赤乌年间(238-251)建业地区米价飙升至每斛3000钱,较黄武初年(222年)上涨60倍。天册元年(275年)被迫废止大泉钱,重新启用实物交易。

货币流通对经济格局的影响

(1)区域经济分化加剧

曹魏辖区形成以洛阳为中心的货币经济圈,太和年间商业税占比达32%。蜀汉货币信用崩溃后,成都平原转向以铁器、蜀锦为媒介的物物交换体系。孙吴长江中下游出现"钱帛兼行"的双轨制,据吴地记载,建业市场交易中铜钱使用率不足40%。

(2)跨区域贸易受阻

货币政策差异导致三国贸易壁垒高筑。景耀六年(263年)蜀魏边境贸易中,直百钱兑五铢钱实际汇率跌至1:7,严重抑制物资流通。吴蜀联盟期间(221-263),两国货币互认问题始终未能解决,官方贸易长期依赖金银结算。

(3)财政体系转型差异

曹魏建立"租调制"与货币税收并行的财政体系,正始年间(240-249)货币税占比稳定在28-32%。蜀汉章武改制后,实物税占比提升至75%以上。孙吴赤乌新政彻底转向实物财政,货币税收完全退出国家财政体系。

历史经验与发展策略启示

(1)货币信用体系构建

曹魏政策证明,保持货币名义价值与实物价值的合理比例(建议1:1.2-1.5倍)是维持经济稳定的关键。现代区域经济发展中,需建立与实体经济规模相匹配的货币供应机制。

(2)区域货币协作机制

三国货币割据造成交易成本上升的历史教训表明,建立跨区域货币兑换标准(建议波动幅度控制在±5%)、统一结算体系至关重要。当代区域经济协同发展可借鉴欧洲货币体系演进经验。

(3)货币政策与财政需求平衡

蜀吴过度货币化融资的失败案例警示,财政赤字货币化比例应控制在年度预算的15%以内。建议建立货币政策委员会制度,实行铸币权与财政权分离监管。

三国时期的货币实践为现代经济治理提供了珍贵的历史镜鉴。在区域经济发展中,既要注重货币政策的本土适应性,又需构建跨区域协调机制。未来研究可深入探讨三国货币流通速度与经济增长的量化关系,为当代货币政策制定提供更精准的历史参照。