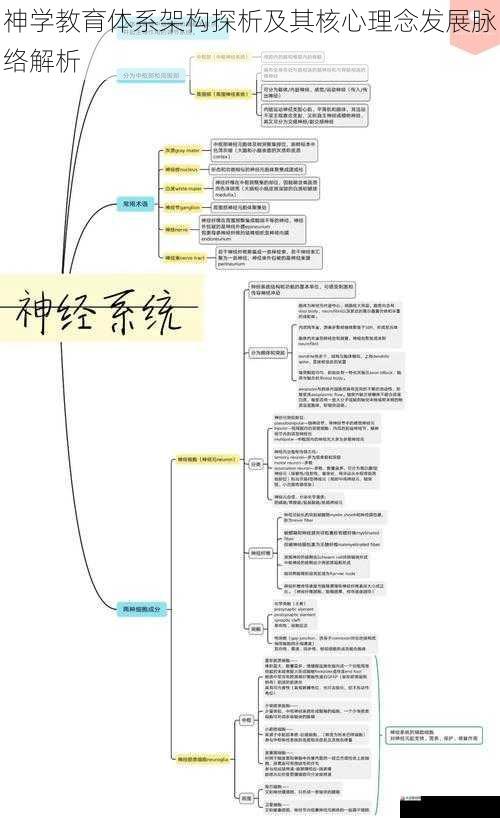

神学教育作为基督教思想传承与牧养实践的核心载体,历经两千年发展形成独特的体系架构。其发展轨迹不仅反映了基督教神学思想的演进逻辑,更体现出宗教教育与社会文化语境的深层互动。通过历史与逻辑相结合的研究进路,探讨神学教育体系从教父时期到后现代语境下的范式转变,揭示其核心理念从教义传承到使命实践的内在发展脉络。

历史范式中的体系建构逻辑

早期教父时期(2-5世纪)的口传传统奠定了神学教育的原型特征。亚历山大学派与安提阿学派的分野,展现出教理问答与圣经诠释两种教育路径的雏形。奥古斯丁在论基督教教义中确立的"信以致知"原则,构建了信仰与理性辩证统一的教育哲学基础。

中世纪修道院学校(6-12世纪)将七艺教育纳入神学训练,托马斯·阿奎那在神学大全中建立的经院哲学体系,使辩证法成为神学教育的核心方法。巴黎大学的成立(12世纪)标志着神学教育正式进入制度化阶段,形成以圣经诠释、教义系统、伦理实践为支柱的三元结构。

宗教改革时期(16世纪)的新教神学院开创了"唯独圣经"的教育范式。路德在维滕堡大学的教学实践,将希伯来文、希腊文研究确立为圣经诠释的基础,加尔文在日内瓦学院建立的牧师培养体系,强化了讲道术与教会治理的实践训练。这种"解经-牧养"双轨模式深刻影响了新教神学教育四百余年的发展。

现代性冲击下的体系解构与重构

启蒙运动(18世纪)带来的理性主义浪潮,迫使神学教育进行范式调整。施莱尔马赫在柏林大学开创的现代神学教育体系,将历史批判法引入圣经研究,心理学、社会学等学科开始渗透神学课程。这种"信仰与学术"的张力在19世纪自由派与保守派的争论中达到顶点。

20世纪新正统神学的兴起推动教育体系进行范式整合。巴特在教会教义学中重构的启示神学,促使神学院重新平衡圣经权威与学术自由的关系。北美神学教育在尼布尔兄弟影响下,发展出社会伦理学与公共神学的新型课程模块。

当代神学教育的三维架构解析

现代成熟的神学教育体系呈现知识、实践、灵性三重维度的立体架构:

1. 知识体系:包含圣经语言学、教义神学、教会历史、比较宗教四大支柱。近年更发展出生态神学、科技伦理等跨学科领域,如德国图宾根大学设立的人工智能与神学交叉课程。

2. 实践训练:形成讲道学、教牧辅导、礼仪学、宣教学四大实践模块。亚洲神学协会推行的"处境化教学法",要求学生在城市贫民窟、农村教会等真实场景中完成牧养实践。

3. 灵性塑造:通过退修会、灵修指导、团体生活等方式培育灵命。东正教圣塞尔吉乌斯学院保留的禁食灵修传统,与福音派神学院的敬拜赞美课程形成鲜明对比。

核心理念的范式转移轨迹

从"教义中心论"到"使命实践论"的转变,标志着神学教育核心理念的根本转型。梵二会议(1962-1965)推动的天主教神学教育改革,将"教会向世界开放"作为教育指导原则。世界神学教育协会(WOCATI)2015年发布的全球神学教育宣言,明确将"促进人类福祉"纳入教育目标体系。

本土化与全球化张力下的创新实践成为新趋势。非洲神学教育中发展的"乌班图神学"课程,拉丁美洲解放神学影响下的"穷人教育学",以及中国神学院开展的"基督教中国化"专题研究,均显示出地域文化对教育理念的深刻重塑。

数字化转型中的当代挑战

人工智能与虚拟现实技术正在颠覆传统教学模式。牛津大学神学系开发的虚拟圣殿漫游系统,使学生能够沉浸式体验第二圣殿时期的犹太教礼仪。但技术理性对灵性体验的消解、网络空间对实体信仰群体的冲击等问题,引发学界对神学教育本质的深层反思。

多元宗教语境要求神学教育突破单一信仰范式。波士顿大学神学院设立的跨宗教对话学位项目,香港中文大学崇基学院推动的儒耶比较研究课程,都显示出教育体系应对宗教多元主义的积极尝试。

当代神学教育正处于传统承续与现代创新的历史交汇点。其体系架构既保持着对使徒统绪的历史忠诚,又展现出对后现代社会问题的积极回应。在知识专业化与信仰实践性、普世价值与地域文化、技术理性与灵性体验的多重张力中,神学教育持续进行着自我更新与范式转型。这种动态平衡的发展模式,既确保了基督教思想传统的生命力,又为应对21世纪的人类精神危机提供了独特的思想资源。