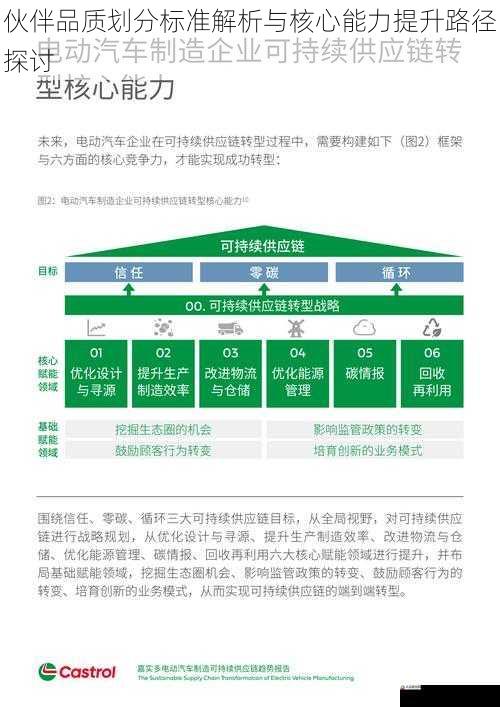

引言:伙伴品质的价值重构

在组织发展与团队协作的语境下,"伙伴品质"已超越传统职业道德范畴,演变为包含多维能力的复合型素质模型。这种品质体系的构建,既需要科学的评估维度作为基础,更依赖针对性提升机制支撑。从品质构成要素的解构出发,探索关键能力的进阶路径,为组织人才发展提供系统性解决方案。

伙伴品质的四维评价体系

1. 专业能力金字塔

专业能力构成品质体系的根基,包含技术知识储备、问题解决效率及知识迁移能力三个层级。技术知识需达到行业基准线,问题解决能力体现在应对复杂场景的响应速度与方案有效性,知识迁移则强调跨领域应用的创新能力。国际项目管理协会(IPMA)的研究表明,高绩效团队成员的岗位知识更新周期已缩短至6-8个月。

2. 协作效能光谱

协作能力呈现从基础沟通到价值创造的进阶特征。基础层级要求清晰的表达与信息整合能力,中级阶段需具备冲突调解与资源协调技巧,高阶协作则表现为跨部门价值网络的构建能力。麻省理工学院团队动力学实验室的跟踪研究显示,优秀协作者可使团队决策效率提升40%以上。

3. 责任意识的三个维度

责任意识涵盖任务承诺、决策担当与伦理坚守。任务承诺度通过工作交付质量与时效性衡量,决策担当体现在风险应对中的主动作为,伦理坚守则表现为商业决策中的价值平衡能力。德勤2023年全球职场伦理调研指出,具有强责任意识的员工组织忠诚度高出行业均值27%。

4. 适应能力的动态模型

适应能力包括技术迭代适应、组织变革适应及跨文化适应三个动态层面。数字化转型加速背景下,技术适应周期从36个月压缩至12个月,组织变革适应需具备架构重组认知能力,跨文化适应则要求建立多元价值理解框架。

能力提升的实践路径

1. 专业能力的进阶机制

构建"学习-实践-认证"的闭环体系。实施岗位知识图谱动态更新机制,通过微认证(Micro-credential)系统追踪技能发展。采用柯氏四级评估模型,从反应层、学习层到行为层、结果层进行全流程效果把控。例如,某科技企业实行的"技术树成长计划",使工程师新技术掌握效率提升60%。

2. 协作能力的场景化培养

设计三级协作训练场景:基础场景侧重标准化流程演练,中级场景引入跨部门项目模拟,高阶场景开展生态伙伴联合创新。应用虚拟现实技术构建沉浸式协作环境,某跨国企业的VR协作实验室数据显示,跨文化团队磨合周期缩短45%。

3. 责任意识的塑造工程

建立"承诺-反馈-迭代"的责任强化循环。通过工作坊形式开展伦理决策模拟训练,实施项目责任制与反向评估机制。某制造业龙头推行的"产品全生命周期责任制",使产品缺陷率下降32%,客户满意度提升19个百分点。

4. 适应能力的系统培育

构建"预警-训练-支持"三阶段适应体系。运用数字化能力雷达图进行适应性预警,开展变革沙盘推演进行情景预适应。某金融机构的"数字转型适应加速器"项目,成功将员工技术适应期压缩50%。

实施策略与保障机制

实施"3C"保障模型:定制化(Customization)发展计划匹配个体特征,持续化(Continuity)评估体系实现动态追踪,文化(Culture)塑造营造成长氛围。具体包括:

1. 建立能力发展数字孪生系统,实现能力成长的实时可视化

2. 推行"70-20-10"混合发展模式(70%实战项目+20%导师辅导+10%课堂培训)

3. 设计多维激励机制,将能力提升与职业发展通道深度耦合

结语:面向未来的品质进化

伙伴品质的构建是动态迭代的过程,需随技术演进和组织战略持续优化。未来的品质模型将更强调数字智商(DQ)与人文商数(HQ)的融合,在人工智能深度应用的职场环境中,那些兼具技术理解力与人性洞察力的伙伴,将成为组织竞争力的核心支点。组织需要建立敏捷的品质管理体系,通过数据驱动诊断和智能化的成长路径规划,实现人才价值与组织发展的同频共振。