章节核心矛盾与叙事结构

现在篇第十五章通过"回忆的碎片"与"现实的危机"双线交织,将玩家引入一场关于身份认知与时间悖论的逻辑迷宫。本章的关键矛盾围绕「林茜的日记残页」与「实验室监控数据」的不一致性展开,暗示了平行时间线存在的可能性。玩家需特别注意对话中关于"时间修正"的隐喻,例如王广兴提到"上周三的会议记录被覆盖了"这一细节,暗示了记忆篡改技术的应用。

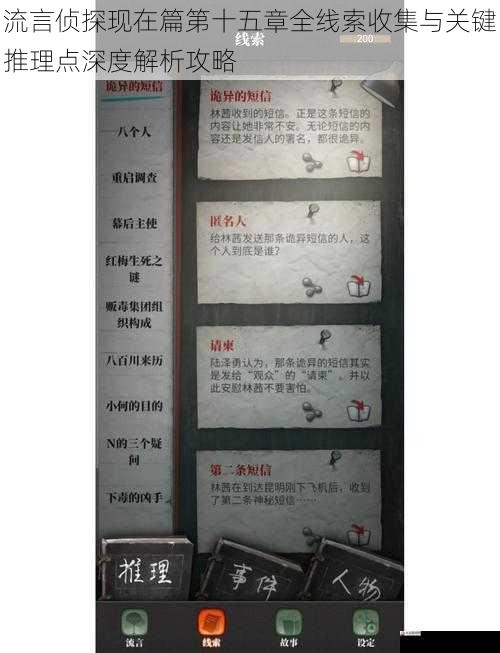

全线索收集路径

1. 关键物证线索:

2. 人物对话关键点:

3. 环境交互细节:

核心推理逻辑链

1. 时间线重构:

通过交叉比对「实验日志」与「值班表」可发现,2月14日当晚存在两个版本的记录:电子版显示林茜在实验室,纸质版却标注其参与社团活动。这并非简单的记录错误,而是"时间观测者悖论"的具象化表现——当观测行为影响被观测对象时,会产生记忆断层。

2. 身份替换推演:

关键转折点在于解析「金属铭牌残片」的材质检测报告。该合金成分类似航天材料,与已知角色背景均不吻合,指向未被正式登场的"第七人"。结合孙小美电脑中的加密文件(需用前章获得的密码破译),可推导出存在人格数据移植的实验记录。

3. 动机链闭合:

通过逆向梳理何筱磊的行程轨迹(利用各章收集的车票存根与监控时间戳),可发现其在案发前72小时有4小时行动空白。这个时间段恰好与生物实验室的电力异常记录重合,形成"完美不在场证明"的逻辑漏洞,揭示其利用低温休眠舱制造时间差的手法。

易错点预警

1. 对话时序陷阱:

与王广兴的第二次对话若过早提及"实验室权限问题",会触发其防御机制导致关键线索「门禁卡使用记录」永久缺失。正确顺序应为先取得教务处的批文副本再切入该话题。

2. 证物关联误区:

「被篡改的监控录像」不能单独作为推理论据,必须与物理层面的「通风管道刮痕」(第13章证据)形成证据链,否则会陷入"数字证据孤岛"的逻辑陷阱。

3. 隐喻解析盲区:

林茜日记中反复出现的"蓝眼睛黑猫"意象,实为实验室安全系统的视觉识别标志。忽略这个象征符号会导致对"目击证人"证词的理解偏差,误判关键时间节点。

叙事暗线预示

本章结尾处出现的"未知号码短信"包含莫尔斯电码加密信息,破译后为化学式C13H16ClNO(对应药物氟西汀)。该细节不仅暗示某角色的抑郁症病史,更为终章揭示"记忆药物"对人体神经系统的改造作用埋下重要伏笔。建议玩家记录此线索代码,后续章节将涉及相关配方的逆向推导。

通过系统性整合时空线索与行为逻辑,玩家可穿透叙事表层的迷雾,触及流言侦探精心构建的"记忆量子态"核心设定。本章的推理解密不仅需要严谨的物证分析,更要求对人性动机的量子化理解——在观测行为影响事实的维度中,真相本身即是动态的存在。