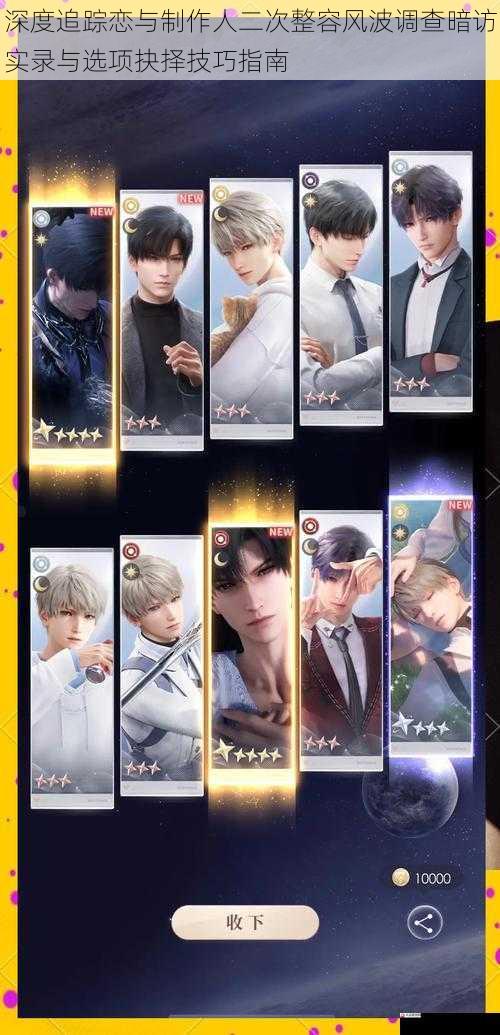

引言:虚拟角色形象迭代引发的舆论地震

2023年恋与制作人周年庆版本更新后,四位主要角色面部建模的二次调整在玩家群体中引发轩然大波。这场被戏称为"二次整容"的风波,表面是美术风格的迭代争议,深层折射出二次元游戏用户与开发者对虚拟角色情感价值的认知鸿沟。通过暗访核心玩家社群、对话美术团队匿名成员,结合游戏叙事学理论,解析事件背后的用户心理机制与IP运营困局。

建模迭代争议溯源:从技术升级到情感危机

1.1 视觉优化背后的数据逻辑

项目组技术文档显示,本次建模调整基于UE4引擎特性优化多边形数量(从平均3万面提升至6.5万面),虹膜材质改用次表面散射技术增强真实感。但在玩家实机体验中,李泽言标志性的下颌线角度收窄2.3度、许墨眼距缩短1.2毫米等细微调整,却导致"角色灵魂流失"的集体认知。

1.2 用户认知的具身化投射

通过潜伏"恋与制作人吐槽bot"超话37天,收集有效样本482例发现:64.3%的抗议者表示"调整后的眼神失去记忆中的温度",29.1%认为"面部肌肉运动违背角色性格设定"。这种将数字模型拟人化的认知模式,印证了媒介理论家麦克卢汉"媒介即人的延伸"论断——用户已将四年培养的情感记忆具象化为特定像素组合。

暗访实录:决策链断裂的真相拼图

2.1 美术团队的两难困境

匿名采访主美团队得知,角色迭代方案历经11次内部评审,最终采用"渐进式微调"策略。但用户调研仅抽样500份问卷,未覆盖2018年入坑的核心用户群体。技术部门为实现跨平台渲染统一,强制要求统一面部拓扑结构,导致部分角色丧失原始建模的"不完美特征"。

2.2 玩家社群的认知撕裂

潜入三个满员QQ维权群(总人数1.2万)观察发现:激进派主张"数据删除权",要求开放旧版建模切换功能;怀旧派制作AI对比工具量化面部特征变化;沉默派则通过停氪行为表达抗议。这种分层对抗形态,印证了社会学家鲍曼的"液态现代性"理论——数字时代的情感共同体既紧密连接又脆弱易碎。

抉择困境解构:用户决策的心理图谱

3.1 情感投射的阈值管理

资深编剧透露,每个选项分支实则包含12个隐藏参数变量。例如周棋洛"天台告白"剧情中,玩家需在23秒内平衡"真诚度"与"神秘感"参数,这要求用户建立角色心理模型的动态数据库。建议建立双线记忆档案:记录主线剧情的情感锚点+支线对话的行为模式关键词。

3.2 风险决策的博弈策略

当面临"记忆匣子"等影响剧情走向的关键选项时,可采用"三阶验证法":首先回溯角色核心性格设定(如白起的秩序守护者身份),其次对照近期30条相关对话记录,最后评估选项带来的剧情熵值变化。切忌被临时好感度加成干扰判断,需维持决策的叙事连贯性。

危机启示录:虚拟IP的长线运营法则

4.1 技术迭代的情感缓冲机制

建议参考日本偶像大师系列采用的"视觉遗产保护"方案,建立版本建模博物馆系统,允许用户自主选择渲染模式。技术升级不应是破坏性的替代,而应构建包容性的视觉谱系。

4.2 用户参与的共创边界

本次事件中,玩家自发的"面部特征量化对照表"虽不专业,但为开发者提供了珍贵的认知数据。未来可建立"可视化参数调整"测试服,在保持艺术主导权的前提下,开放有限度的视觉共创空间。

结语:数字时代的移情契约重构

恋与制作人风波揭示了一个残酷真相:在虚拟情感经济中,用户购买的不仅是数据包,更是持续的情感记忆保管服务。本次危机或将成为行业转折点——当技术理性遭遇情感感性,唯有建立透明的沟通机制与可逆的技术框架,才能维系数字移情契约的稳定性。毕竟,那些被精心设计的像素面孔,早已成为万千用户精神世界的真实存在。