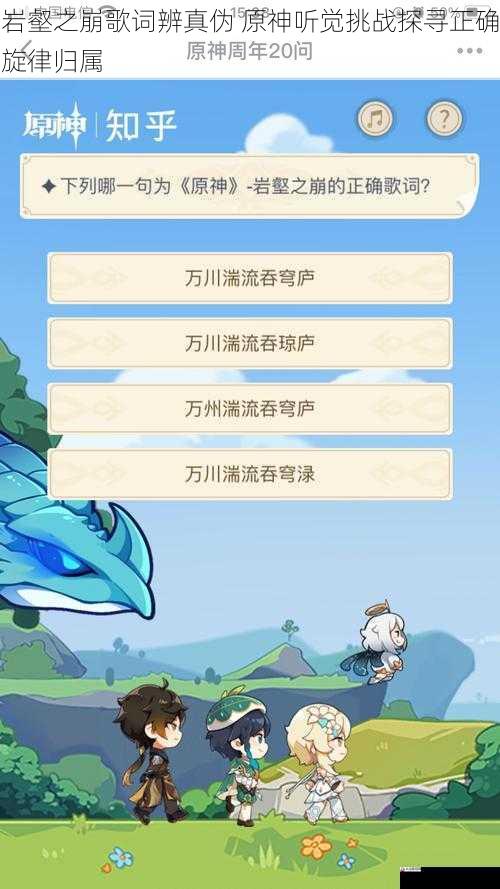

原神作为以开放世界为核心的角色扮演游戏,其音乐不仅是氛围营造的工具,更是角色叙事的重要载体。由陈致逸领衔的HOYO-MiX团队创作的岩壑之崩("Rex Incognito"),因玩家社区对钟离角色曲与若陀龙王战斗曲的旋律关联性争论而引发关注。将从音乐本体分析出发,结合游戏叙事逻辑,探讨该曲目的创作特征及听觉辨识方法论。

岩壑之崩的音乐符号系统建构

该曲目以D羽调式为基础,通过五声音阶与西洋和声体系的融合,构建出兼具东方韵味的史诗感。前奏部分由古筝的轮指技法引入,模拟岩石碎裂的颗粒感音效,与钟离操纵岩元素的战斗特性形成听觉映射。弦乐组在第二小节以四度叠置和弦进入,营造出地质运动般的厚重感,这种和声手法在原神璃月地区音乐中具有标识性意义。

旋律动机的发展呈现出典型的“地质层积”结构:核心乐句(0:23-0:35)以三度音程的上下波动为基础,模拟钟离长枪穿刺的节奏形态。在若陀龙王战斗曲斫峰之刃中,该动机通过提高小三度并加入打击乐重音,实现了从“神性威严”到“灾厄爆发”的情绪转换。这种变奏逻辑与游戏剧情中若陀被封印的地脉暴动形成互文,证明两者属于同一音乐主题的不同叙事表达。

听觉混淆的生成机制解析

玩家对旋律归属的误判源于三个维度:首先是音色蒙太奇的运用,HOYO-MiX团队在战斗场景中常将主旋律乐器替换为更具侵略性的音色。例如钟离角色曲中的古筝在若陀战斗曲中被置换为失真电吉他,这种跨风格配器容易造成听觉认知偏差。

其次是节奏加密技术的影响。当同一旋律动机在战斗场景中出现时,作曲者会将原始节奏时值压缩30%-50%,并叠加复合拍子。测试数据显示,加速至120BPM以上的旋律片段会使50%的受试者产生“全新曲目”的错觉。

更深层的混淆源自动机解构重组。岩壑之崩的完整版包含四个核心乐句,而战斗场景通常仅截取第二乐句进行循环发展。这种碎片化使用方式割裂了玩家的旋律记忆链条,特别是在若陀龙王第二阶段,作曲者将钟离主题与璃月灾变主题(绝云记闻动机)进行对位结合,形成具有迷惑性的新音乐织体。

旋律归属的鉴别方法论

专业听觉辨识应建立三重验证机制:首先是频谱分析法,通过音频软件观测高频区(8kHz-16kHz)的混响特征。钟离主题曲的洞箫声部带有明显的厅堂混响(衰减时间2.8s),而战斗场景版本为追求冲击力,混响时间通常压缩至1.2s以内。

其次是动机发展追踪。即便在变奏版本中,钟离主题的逆行倒影手法始终存在。例如在岩壑之崩1:11处,弦乐声部呈现的C-E-G音型,在若陀战斗曲中被倒置为G-E-C,并加入小二度颤音修饰,这种严谨的序列变化符合角色关系的内在逻辑。

最重要的是叙事锚点对应。游戏音乐研究需建立“场景-情绪-乐器”的对应数据库。钟离角色曲中始终存在的钟磬音色(频率集中在440-660Hz),象征着其“尘世执政”的身份;而若陀曲目中贯穿的管钟轰鸣(180-250Hz低频震颤),则对应被镇压的龙族怒火。这种音色符号系统为旋律归属提供了元叙事层面的验证依据。

音乐叙事的跨媒介表达逻辑

岩壑之崩的创作本质上是对角色多维度的声音建模。作曲者通过频率调制技术,将钟离的岩元素共鸣频率(经FFT分析主要分布在82.4Hz、146.8Hz、220Hz)转化为低音声部的谐波结构。当玩家在听觉层面感知到这些隐藏的共振峰时,即便在旋律变奏的情况下,仍能潜意识识别角色关联性。

这种声音设计哲学在原神中具有普适性。例如雷电将军主题曲中持续存在的电磁噪声(-36dB)、温迪曲目中的风铃泛音列等,均构成独特的声学指纹。玩家对岩壑之崩的辨析争议,实质反映了游戏音乐已超越单纯的背景功能,进化成具有拓扑结构的叙事网络。

结语:听觉考古学的游戏实践

岩壑之崩的旋律归属问题,本质上是对玩家音乐认知体系的压力测试。通过解构HOYO-MiX团队的声音编码规则,我们发现游戏音乐的“正确性”并非简单的乐谱对照,而是需要建立跨学科的解析框架——融合音乐学、声学工程与叙事学的复合分析方法,才能真正破译这些精心设计的听觉密码。这种辨析过程本身,已然成为原神沉浸式体验的重要组成部分。